তৎকালীন জমিদারদের নগরীতে এসে পৌঁছালাম। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের কথা বলছি। ঢাকা থেকে খুব কাছে টাঙ্গাইল। গন্তব্য জেলাশহর থেকে নাগরপুর উপজেলা। টাঙ্গাইল থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরত্বের উপজেলা নাগরপুর। শহরের কেন্দ্র থেকে নাগরপুরে যাওয়ার বাসে উঠলাম। মিনিট ৪০ পরেই নাগরপুর বাজারে নামলাম। এদিক–সেদিক দেখছি। আমাদের গন্তব্যে কী করে যাব, সেটাই ভাবছি। একজন রিকশাচালক এসে জানতে চাইলেন, ‘কোথায় যাবেন?’ চৌধুরী বাড়ি বলতেই তিনি বললেন, ‘খুব কাছেই।’ ১০ মিনিটেই এলাম নাগরপুর মহিলা কলেজের সামনে। রিকশাচালক বললেন, এটাই চৌধুরী বাড়ি।

রাস্তা থেকে বিশাল অট্টালিকা দেখতে পাচ্ছি। নাগরপুর মহিলা কলেজ। আজ শুক্রবার। চারপাশ বন্ধ মনে হচ্ছে। পথ থেকে গেটে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছি। প্রবেশের কোনো উপায় নেই। দাঁড়িয়ে ভাবছি, কী করব? এ রকম সময় ভেতরে দেখলাম, দুজন কিশোর ক্রিকেট খেলছে। ‘এই বাবু , এই বাবু’ বলে বার কয়েক ডাকার পর তারা শুনতে পায়। হাতের ইশারায় কাছে ডাকি। বলি, ‘আমরা ভেতরে যেতে চাই, কী করে যাব?’ কিছুক্ষণ চুপ থেকে কিশোর দুজন আমাদের একটি পথ দেখিয়ে দিল বাড়ির পেছনের পথ ধরে। সেখানে টিন দিয়ে ঘেরা একটি জায়গা আছে। সেখান দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। আমি ভেবেছিলাম টিনের গেট। গিয়ে দেখি, টিন নিচের দিক কিছুটা তুলে দেওয়া রয়েছে। মোটামুটি মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। কয়েক মিনিট ভাবলাম, এভাবে কি প্রবেশ করা উচিত হবে? তারপর মনে হলো, নয়তো ফিরে যেতে হবে। সব চিন্তা বাদ দিয়ে কিশোরদের দেখানো পথ ধরেই প্রবেশ করলাম।

টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলায় অবস্থিত চৌধুরী বাড়ি একটি ঐতিহাসিক স্থাপত্য, যা এ অঞ্চলের জমিদারি প্রথা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক। চৌধুরী পরিবারের বংশানুক্রমিক নেতৃত্ব ও স্থানীয় জনপদের প্রতি তাদের কার্যক্রম এই বাড়ির গুরুত্ব আরও বাড়িয়েছে।

চত্বরটি বেশ বড়। বড় না বলে বিশাল বলা ভালো। নিও-ক্ল্যাসিক্যাল স্টাইলে নির্মিত প্রতিটি ভবন। পাশাপাশি দুটি ভবনের একটি নাগরপুর মহিলা কলেজ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পেছন দিক থেকে মনে হচ্ছিল, দুটি ভবন। কিন্তু ভবনগুলোর সামনে গিয়ে তিনটি ভবন পাশাপাশি দেখা গেল।

জেনেছি, জমিদারবাড়ির চত্বর প্রায় ৫৫ একর। আজই ফিরব ঢাকায়, পুরোটা দেখে শেষ করতে পারব তো! জমিদারবাড়িটিতে বেশ কিছু দুই ও তিনতলা ভবন দেখতে পাচ্ছি। পুরো চত্বরকে একটি ছোটখাটো শহর মনে হচ্ছে। ভবনগুলোর বেশির ভাগই ধ্বংসের পথে। কয়েকটি ভবনকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভবনগুলোর আলাদা নাম রয়েছে। নাগরপুর মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনটি পরিত্যক্ত। এ ভবনের গেটে জমিদারবাড়ির লোগো রয়েছে। পাশে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। আর ঝুলদালান শিক্ষকদের কক্ষ, লাইব্রেরি ও ক্লাস রুম। আরেকটি ভবন খালি।

এই বাড়ির অন্যতম স্থাপনা হলো ঝুলদালান। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন শিল্পকর্মে মণ্ডিত এই ভবনে চৌধুরী বংশের নিত্যদিনের পূজা অনুষ্ঠিত হতো। সেখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের নাটক, যাত্রার আসর হতো। স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, এই ভবনে চৌধুরী বংশের শেষ প্রতিনিধি মিলন দেবী দুষ্কৃতকারীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।

ঝুলদালানের ছাদ থেকে সামনে চোখ রাখলেই দেখা মিলবে বিশাল দীঘি আর তার ওপারে স্বমহিমায় শৈল্পিক কারুকাজখচিত স্থাপনার নাম ঘোড়ার দালান। জমিদারি পরিচালনা ও বাবসায়িক প্রয়োজনে চৌধুরী বাড়িতে ঘোড়া পোষা হতো। আর এই ঘোড়ার তদারকির জন্য নির্মাণ করা হয় বিশাল ভবন, যা জমিদারদের ঘোড়ার দালান হিসেবে পরিচিত।

তিনতলাবিশিষ্ট রংমহল ভবন দেখতে পেলাম। রংমহলের বারান্দার কারুকাজেও জমিদারবাড়ির লোগো রয়েছে। কয়েকটি মন্দির একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

১৯৪৭–এর দেশভাগের পর পাকিস্তান সরকার চৌধুরী বাড়ির সব সম্পদ অধিগ্রহণ করে। জানা যায়, জমিদার সুবিদ্ধা খাঁর হাত ধরে নাগরপুরে চৌধুরী বংশ জমিদারি শুরু করে। এই বংশের প্রথম পুরুষ যদুনাথ চৌধুরী প্রায় ৫৫ একর জমিতে তাঁর জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পরবর্তী সময়ে জমিদারির হাল ধরেন তাঁর তিন ছেলে—উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী, জগদীন্দ্রমোহন চৌধুরী, শশাঙ্কমোহন চৌধুরী।

চৌধুরী বাড়ি স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। ভবনের কারুকাজ, প্রাচীন অলংকরণ ও নির্মাণশৈলী সেই সময়ের শিল্প-সংস্কৃতির উজ্জ্বল উদাহরণ। বাড়ির ভেতরে বিশাল আঙিনা, উঁচু বারান্দা ও বড় প্রবেশদ্বারের ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। এটি একসময় স্থানীয় প্রশাসন, সামাজিক অনুষ্ঠান ও জনসাধারণের সাহায্য প্রদানকারী কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ইতিহাস বলছে, চৌধুরী পরিবার জমিদারি প্রথার পাশাপাশি শিক্ষা, সংস্কৃতি, দাতব্য চিকিৎসা ও মানবসেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তারা স্থানীয়দের জন্য স্কুল, মন্দির, মসজিদ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক স্থাপনা নির্মাণে অবদান রেখেছে।

নাগরপুরের জমিদারবাড়ির সুখ্যাতি ছড়ায় তৃতীয় পুরুষ উপেন্দ্রমোহনের ছেলে সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর শাসনামলে। প্রজাসাধারণের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ‘রায়বাহাদুর’ খেতাবে ভূষিত করেন। তাঁর ছোট ভাই সুরেশ চন্দ্র রায়চৌধুরী কলকাতায় ব্যবসা ও শিল্প সামলাতেন। ছোট ভাই সুরেশ ছিল শৌখিন, সংস্কৃতিমনা ও অত্যন্ত ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। তাঁর উদ্যোগেই তৎকালীন কলকাতায় গড়ে ওঠে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্বাকারী ফুটবল ক্লাব ‘ইস্টবেঙ্গল’। সুরেশচন্দ্র নাগরপুরকে তৎকালীন রাজধানী কলকাতার আদলে সাজাতে চেয়েছিলেন। তখন বাড়িটির রংমহলের পাশে একটি চিড়িয়াখানাও ছিল।

আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে দুই কিশোর। তারাই সন্ধান দিল এই বংশের আরও দুটি বিশেষ স্থাপত্য সম্পর্কে।

পুন্ডরীকাক্ষ দাতব্য চিকিৎসালয়

ভবনটি দেখতে বেশ ভিন্ন গোছের। দাতব্য চিকিৎসালয়, কিন্তু একদিকে ওয়াচ টাওয়ারের মতো গম্বুজ। এ অঞ্চলের লাখো মানুষের অসুখের কথা চিন্তা করে জমিদারেরা সে সময় এখানে পুন্ডরীকাক্ষ দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজ নাগরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। তবে পুরোনো ভবনটি আর ব্যবহত হচ্ছে না। সামনে ঘাটবাঁধানো দিঘি আছে।

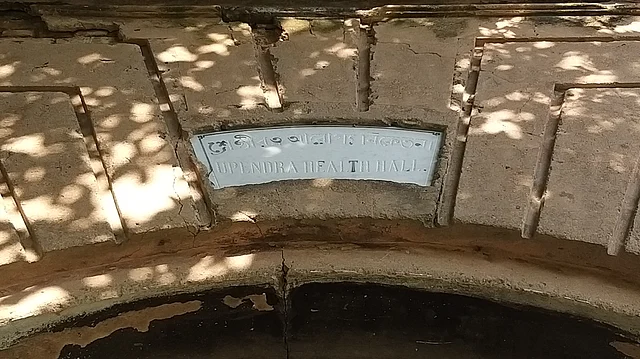

পাশাপাশি দুটি স্থাপত্যের ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে। সেগুলো কি কাজে ব্যবহার হতো? জানি না। অবয়ব দেখে প্রহরীদের কক্ষ মনে হলো। কয়েকটি নামফলক রয়েছে। একটি আছে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধির ১৯৭২ সালে উদ্বোধনের কথা। আরও তিনটি জমিদার পরিবারের। পুরোনো ফলকে এই স্থাপত্যকে স্বাস্থ্যমন্দির হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও একটি ভবনের নাম রঙ্গদেবী মহল। রঙ্গদেবী মহলের একটি কক্ষে লেখা রয়েছে শ্রেষ্ঠীরত্ন উপেন্দ্র হল। কিছু লোক সেখানে বসবাস করছেন। তাঁদের পরিচয় জানি না। কেউ কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন না।

১২ ঘাটলা দিঘি

হ্যাঁ, স্থানীয় লোকজন উপেন্দ্র সরোবরকে ১২ ঘাটলা দিঘি বলে। কারণ, এর ১২টি ঘাট রয়েছে। পূর্বের আটিয়া পরগনা, অর্থাৎ বর্তমানের টাঙ্গাইলের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য ‘উপেন্দ্র সরোবর’। নাগরপুর উপজেলার জমিদার রায়বাহাদুর সতীশ চৌধুরী তাঁর পিতা উপেন্দ্র মোহন রায়চৌধুরীর নামানুসারে প্রায় ১১ একর জমির ওপর এ সরোবর খনন করেছিলেন।

১২টি ঘাটের মাঝে সব কটিরই অবস্থা প্রায় একরকম। মানে অনেকটা শ্রীহীন। বাংলাদেশের দিঘিগুলো নিয়ে অনেক কথা–উপকথা প্রচলিত রয়েছে। তেমনি উপেন্দ্র সরোবর নিয়েও রয়েছে।

গল্পটি কিছুটা এ রকম—

কথিত আছে, কোনো এক জ্যোৎস্নারাতে প্রজাদরদি মানবতাবাদী জমিদার রায়বাহাদুর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বৈঠকখানার বাইরে প্রাণভরে জ্যোৎস্না দেখছিলেন। এমন সময় দেখতে পান, অদূরে বিল থেকে কতিপয় অজ্ঞাতনামা কুলশীল মহিলা কলসি নিয়ে জল নিচ্ছে। তিনি দৃশ্যটি দেখে কৌতূহলবশত তখনই খবর নিয়ে জানলেন, এলাকার অনেকেই সুপেয় পানির অভাবে রাতে বিল থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করে। বিষয়টি তাঁর মনে খুবই কষ্ট দেয় এবং প্রজাদের এই অমানবিক কষ্ট মোচনের লক্ষ্যে জমিদার রায়বাহাদুর বিহার থেকে দিঘি খনন–বিশেষজ্ঞ এনে মোট ১১ একর জায়গায় সুদৃশ্য এই দিঘি খনন করেন। জনগণের সুবিধার্থে দিঘির চারদিকে সুপ্রশস্ত ১২টি ঘাটলা এবং এখানে সারা বছর স্বচ্ছ পানি নিশ্চিত করার জন্য ছয়টি সুগভীর ইন্দারা (কুয়া) খনন করা হয়।

শুধু চৌধুরী বাড়ি নয়, নাগরপুরকে আমার কাছে অযত্নে ফেলে রাখা ইউরোপের একটি ছোট্ট শহর মনে হচ্ছিল। চৌধুরী বাড়ি, উপেন্দ্র সরোবরে আসা-যাওয়ার পথে বেশ কিছু বিশ শতকের বাড়ি চোখে পড়েছে। প্রতিটি বাড়িতেই রক বারান্দা রয়েছে। মনে পড়ছিল, বিশ শতকের রক বারান্দা সংস্কৃতির কথা। পুরো নাগরপুর দেখেছি—এ কথা বলতে পারব না। তবে অল্প সময়ে বিশেষ বিশেষ স্থানগুলো দেখা হয়েছে।

নাগরপুর দেখার পর আমার জানতে ইচ্ছা হয়েছিল এর নামকরণ ও অতীতের কথা। টাঙ্গাইলের ইতিহাসের কিছু বই ঘেঁটে অল্প যা পেয়েছি তা হলো—

নাগরপুরের নামকরণ নিয়ে একাধিক লোককাহিনি বা জনশ্রুতি প্রচলিত। প্রমত্ত যমুনা-ধলেশ্বরীবেষ্টিত একটি বদ্বীপবিশেষ জনপদ এই নাগরপুর। সুলতান মাহমুদ শাহর আমলে নাগরপুরের মামুদনগর ছিল তাঁর রাজধানী। এখানে বিশাল এক নৌঘাঁটি ছিল তাঁর। শোনা যায়, বিদেশি আক্রমণের হাত থেকে এই অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্যই সম্রাট মাহমুদ শাহ এই নৌঘাঁটি নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে নাগরপুরের অংশবিশেষসহ পুরো এলাকা ছিল নদী এলাকা। কালের বিবর্তনে এই এলাকা চর এলাকায় রূপ নেয়। চরাঞ্চল হলেও জনপদ সৃষ্টির পূর্বে এখানে প্রচুর বনজঙ্গল ছিল।

জঙ্গলে বিভিন্ন প্রজাতির বিষধর সাপ থাকত। সাপগুলো বিভিন্ন নাগ-নাগিনী নামে পরিচিত ছিল। বিষধর সাপের ভয়ে ভীত থাকত সবাই। মানুষ একা চলতে সাহস করত না। সব সময়ই দলবদ্ধভাবে চলাচল করত। এ সময় ভারতের পুরী থেকে ‘নাগর মিয়া’ নামের এক বৃদ্ধ এ এলাকায় আসেন। সাপ বা সরীসৃপজাতীয় প্রাণী নিয়েই তিনি জীবন যাপন করতে ভালোবাসতেন। এই সূত্র ধরেই পুরী থেকে একে একে তাঁর অনেক অনুসারীরা আসতে থাকেন। এভাবেই নাগরে-নাগরে পূর্ণ হয়ে এলাকার নাম হয় নাগরপুর।

প্রাচীন লৌহজং নদের তীরে অবস্থিত নাগরপুর মূলত নদীতীরবর্তী এলাকা। এ কারণেই নাগরপুরে গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসাকেন্দ্র। নাগরপুরের পূর্বে ধলেশ্বরী এবং পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে গেছে যমুনা। যমুনা নদী দিয়ে সরাসরি কলকাতার সঙ্গে এলাকার দৈনন্দিন যোগাযোগ ছিল। তখন আমি আঁচ করতে পারছিলাম—কেন জমিদার সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী নাগরপুরকে কলকাতার আদলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

ইংরেজ আমল শেষে এবং পাকিস্তান আমলের একটি বড় সময়কাল পর্যন্ত যমুনা নদীর ঘাট থেকে তৎকালীন ব্রিটিশ রাজাধানী কলকাতার সঙ্গে মালামাল পরিবহন এবং যাত্রীবাহী স্টিমার সার্ভিস চালু ছিল। ফলে নাগরপুরের সঙ্গে রাজধানী কলকাতার একটি বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর এরই সূত্র ধরে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক মোগল আমলের সূচনালগ্নে নাগরপুরে চৌধুরী বংশের আর্বিভাব ঘটে। সুবিদ্ধা খাঁ এই চৌধুরী বংশের পূর্বপুরুষ বলে জানা যায়।

ব্রিটিশ আমলের একটা সময় পর্যন্ত এ দেশের সামগ্রিক শিক্ষার গুণগত মান তেমন ভালো ছিল না। এমনই এক অবস্থায় কিশোরীচন্দ্র প্রামাণিক প্রথম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে কেসি পাঠশালা নামের একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। এটিই নাগরপুরে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রথম কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

শিক্ষার পথিকৃৎ কিশোরীচন্দ্র প্রামাণিক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার প্রবল বাসনা নিয়ে নাগরপুরে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান। তাঁরই আহবানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন শিক্ষানুরাগী দুই মহাপ্রাণ—যাদবলাল চৌধুরী ও হরিলাল চৌধুরী। এই ত্রিরত্ন মিলে ১৯০০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ‘নাগরপুর হাই ইংলিশ স্কুল’। হাইস্কুলটি একসময় আর্থিক সংকটে পড়ে। প্রতিষ্ঠিত নাগরপুর চৌধুরী বংশের রায়বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরী এবং তাঁর শ্রদ্ধেয় কাকা জগদীন্দ্রমোহন চৌধুরী মিলে তাঁর প্রপিতামহের নামে বিদ্যালয়টির নামকরণ করেন ‘যদুনাথ হাই ইংলিশ স্কুল’।

চৌধুরী পরিবারের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তাঁদের জমিদারি ও নিয়মিত ব্যবসা–বাণিজ্যের পাশাপাশি এলাকার বৃহত্তর সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্য গড়ে তোলেন পুন্ডরীকাক্ষ দাতব্য চিকিৎসালয়, সুপেয় পানি পান করার জন্যে খনন করেন সুবিশাল ‘দীঘি উপেন্দ্র সরোবর’, ‘উমা সন্দুরীর বাগান’, প্রতিষ্ঠা করেন উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল ক্লাব ‘ইস্টবেঙ্গল ক্লাব’।

এভাবেই নাগরপুরে চৌধুরী পরিবারের আধুনিক চিন্তা, জীবনদর্শন ও মননের কারণে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক গড়ে ওঠে বিভিন্ন স্থাপনা, যা পরবর্তীকালে জনস্বার্থে ব্যবহারের পাশাপাশি দর্শনীয় ঐতিহ্যের অংশ হিসেবেও নন্দিত।

ছবি: লেখক